今もなお急激に成長を続けるインターネット広告市場と、従来の買い切り形から運用型へとまさに大変革を迎えようとしているテレビ広告市場。ともに激動の局面を迎える中、改めて広告の「安心安全」という基本に立ち返ったとき、そこにはどのような課題がありどのように乗り越えていくべきなのかー

広告主・インターネット広告・テレビ広告と各界の第一人者が一堂に集い解決の糸口を探る「Inter BEE 2024」のコンファレンスに、株式会社フリークアウトの松野が登壇。当日の様子をレポートします。

<登壇者>

奥 律哉 氏

株式会社電通総研

名誉フェロー

片山 義丈 氏

ダイキン工業株式会社

広告宣伝グループ 部長

武井 裕亮 氏

日本テレビ放送網株式会社

営業局営業戦略センター アドリーチマックス部

弘田 真之 氏

日本テレビ放送網株式会社

営業局営業戦略センター アドリーチマックス部

松野 将太郎 氏

株式会社フリークアウト

プロダクト戦略局 局長

<モデレーター>

深田 航志 氏

日本電気株式会社

CIBUメディア統括部 MEグループ シニアプロフェッショナル

大きな変化を迎える動画広告市場とその課題

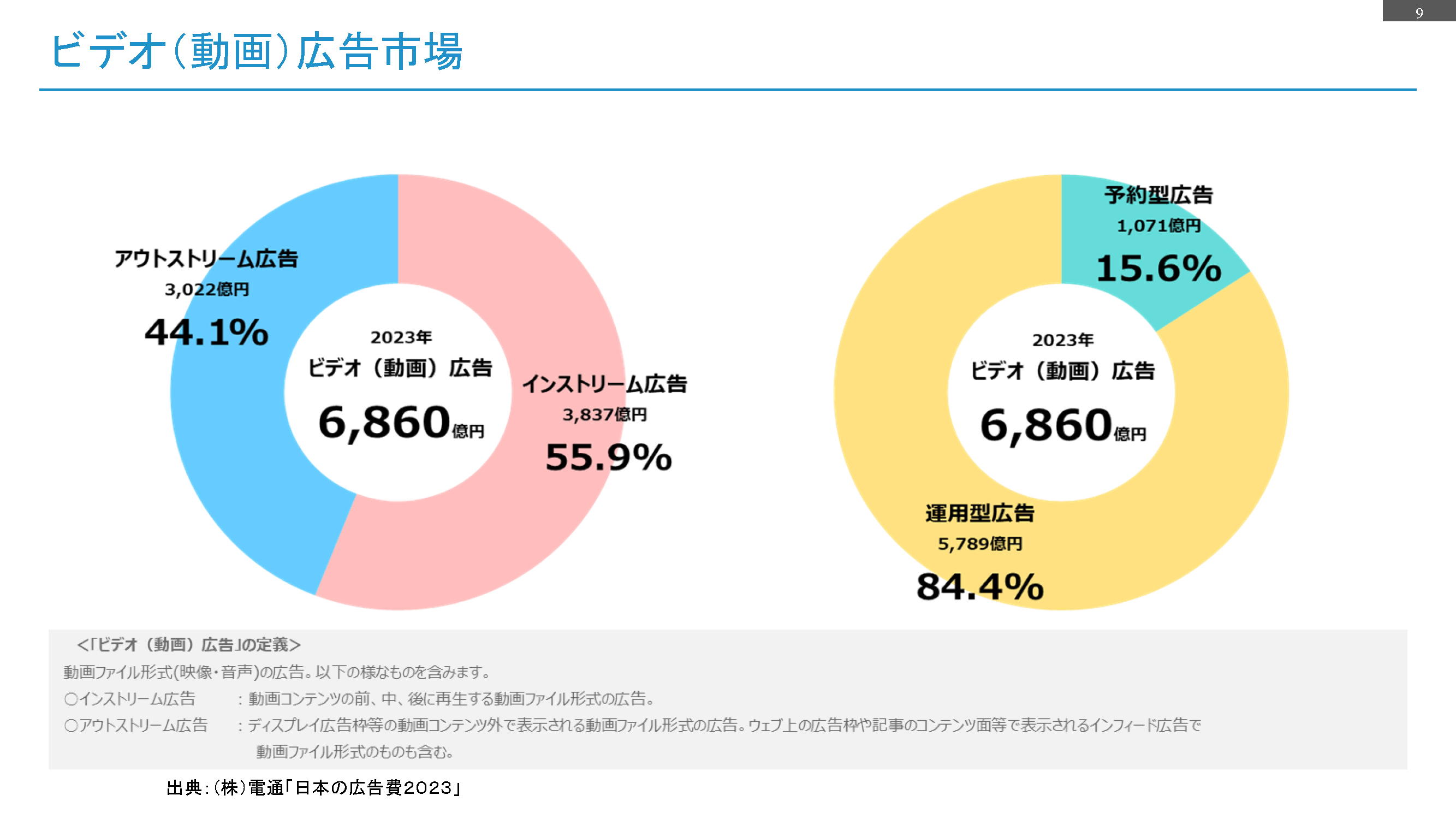

奥氏

コネクテッドテレビ広告市場は急成長しています。その背景には、特に動画広告が前年比115%と大きく成長している点が挙げられます。この成長を支えている主な要因は、インストリーム広告と運用型広告の拡大です。そのため、「動画×インストリーム×運用型」の組み合わせが市場の成長を牽引しているといえます。

映像視聴の傾向を分析すると、若年層はスマートフォンで短時間の視聴を行う一方、年配層は家庭内で長時間メディアを視聴する傾向があります。また、年配層が従来のマスメディアの情報を頼りにしているのに対し、若年層はブログやまとめサイトといったデジタルメディアの情報を頼りにしていることが分かりました。

このような動向を踏まえ、発信者としてどのようにユーザーに接するべきかを再考することが重要です。

片山氏

デジタル広告市場が成長し、ターゲティング精度や効果測定が数値化されて視覚的に把握できるようになった一方で、新たな課題も増加しています。具体的には、アドフラウド(広告詐欺)、ブランドセーフティ(ブランドの安全性)、ビューアビリティ(広告視認性)といった問題が挙げられます。これらはメディアで取り上げられることもありますが、広告主全体での認識はまだ十分に広がっていないのが現状です。

特に日本ではこうした問題への対応が遅れており、国際的に見ても最低レベルにあると言われています。課題は依然として増え続けていて、例えば、生成AIを活用して広告収益を目的とした低品質なサイト(MFA: Made for Advertising)が作成され、広告料金が不正に流用されるケースが増加しています。

広告主は原点に立ち返り、安心で安全な広告運用を徹底する必要があります。具体的には、ターゲティング精度が担保できない場合でも信頼できるメディアを選択するのか、ターゲティングの精度は高いがリスクのあるUGC(ユーザー生成コンテンツ)系の動画配信サービスを活用するのかを慎重に判断する必要があります。

また、広告ベリフィケーション(アドベリフィケーション)に関する問題については、数年前には解決が進むと期待されていましたが、実際には大きな進展が見られず、引き続き重要な課題として残っています。広告主が今後もこの課題に向き合い、信頼性の高い広告運用を目指すことが求められています。

急激な変革を迎えるテレビ広告市場

武井氏

テレビ広告を利用する広告主も変化してきています。最近では、アドフラウドなどの課題を理解したうえで、小規模で始めやすいインターネット広告施策から取り組み、最終的にテレビ広告へ移行する広告主が増えています。

現在では、単純なタイム買付やスポット買付だけでは従来のような広告効果を得るのが難しくなっています。このような課題に対し、テクノロジーを活用して解決策を見出すことが求められています。デジタル広告の利便性や機能をテレビ広告で実現し、アドテクノロジーを駆使して自動化や透明性の高いオンライン買付を行うことが、これからの地上波広告において重要です。

日本テレビではこの課題に対応するため、セルフサーブ型の広告運用サービス「スグリー」の導入を検討しています。

松野氏

フリークアウトからコネクテッドテレビ広告の現状についてお話しします。現在、自宅でYouTubeやTVerをテレビ画面で視聴することが一般的となり、特にYouTubeのテレビ視聴が増加しています。

コネクテッドテレビ広告には独特の二面性があると考えています。例えば、YouTubeのコネクテッドテレビ広告について考えると、デバイスはテレビ画面ですが、メディアとしてはデジタル媒体に分類されます。そのため、コネクテッドテレビ広告は地上波広告とデジタル広告の両方の特性を持ち合わせています。多くの広告主がコネクテッドテレビ広告をデジタル広告の一環と捉えていますが、私はこれを「テレビデバイス広告」として別に考えるべきだと思います。

その理由として、スマートフォンとテレビデバイスの間には圧倒的なデバイス特性の差があることが挙げられます。例えば、テレビデバイスの共視聴はその特有の強みですが、スマートフォンのように広告を見て即座にクリックされる行動は少ないです。そのため、広告効果を最大化するには、デバイスごとに領域を分け、メディアとデバイスの特性を最大限活かすアプローチが必要だと考えます。

また、「デジタル広告」や「地上波広告」といった分類は、広告業界の都合によるもの、いわば記号であり、実際の消費者にとっては地上波放送もYouTubeも単なる「チャンネル」の一つです。消費者は「いま何を見たいか」に基づいてメディアを選択しているに過ぎません。この視点を考慮することが、今後さらに重要になるでしょう。

私たちはYouTubeでモーメントターゲティングを行い、従来の地上波・デジタル広告と異なるアプローチを取っています。デジタルではターゲティングが可能ですが、それはあくまで「人」に基づくターゲティングです。一方、私たちは動画を解析し、視聴された動画と広告の関連性を高めることで、態度変容効果を向上させることを目指しています。

テレビ広告のプログラマティック化のポイントは?

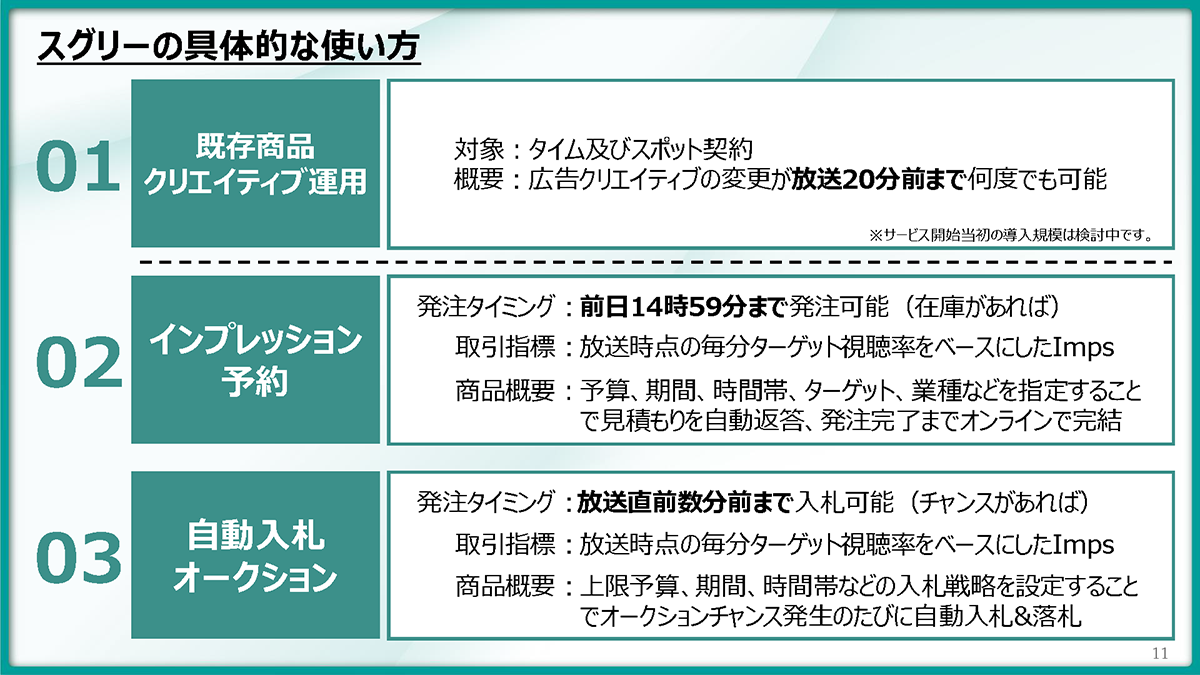

弘田氏

スグリーは、地上波広告におけるクリエイティブ考査の仕組みを大幅に改善するシステムです。新たに導入されたAdRMを通じて、タイム広告やスポット広告の運用を最適化し、デジタル基準を取り入れた新システムを構築しています。このシステムは放送マスターやアドサーバーに直接接続されており、クリエイティブの変更が放送開始の20分前まで可能になるなど、運用性が大幅に向上しています。

片山氏

スグリーの考査の仕組みは非常に優れた仕組みだと感じました。ただし、「考査を自動化する」という部分については慎重に考えるべきだと思います。特に、現時点では手作業で行うことで得られる精度や信頼性が重要だと考えます。

デジタル広告ではABテストを繰り返し多くの素材を試すことができますが、テレビ広告はその代わりに大きな予算をかけてクオリティの高いクリエイティブを制作し、ターゲットに届けることが求められます。この点で、「スグリー」のような仕組みが広告のターゲティング精度や適切な配信スケジュールに貢献するならば、非常に魅力的だと感じます。

武井氏

日本には127の民放があり、それぞれが独自に考査を行っています。そのため、多くの人的リソースが割かれており「この仕組みをもっと効率化できないか?」という課題が以前から挙げられていました。

また、インターネット広告は無限に素材本数を増やせる一方で、テレビ広告は「時間」という限られた枠を販売するため、本数に制約があります。そのため、どこまで考査のスピードアップを進めるべきか、あるいは現状の手法を維持すべきかについては、慎重に判断する必要があると考えています。

奥氏

プログラマティック広告の導入により、ダイナミックに広告を挿入する仕組みが可能になりました。簡単に言えば、その時々の人々の気持ちや環境といった「オケージョン」に合わせて広告内容を変える、動的で柔軟な取引が実現できる点がポイントだと思います。

もう一つ重要なのが広告の露出環境です。インターネットでの動画広告は、コンテンツ内のどのタイミングで表示されるかを明確にコントロールしていないケースが多く、視聴者にとって「ぶつ切り感」があり違和感を感じやすいことがあります。一方、テレビ放送は安定したATP(広告タイムポジション)を考慮し、最初から広告枠を設計しているため、視聴者に自然に受け入れられる露出環境を維持しています。

動画広告(YouTube)での現状の課題と対策は?

松野氏

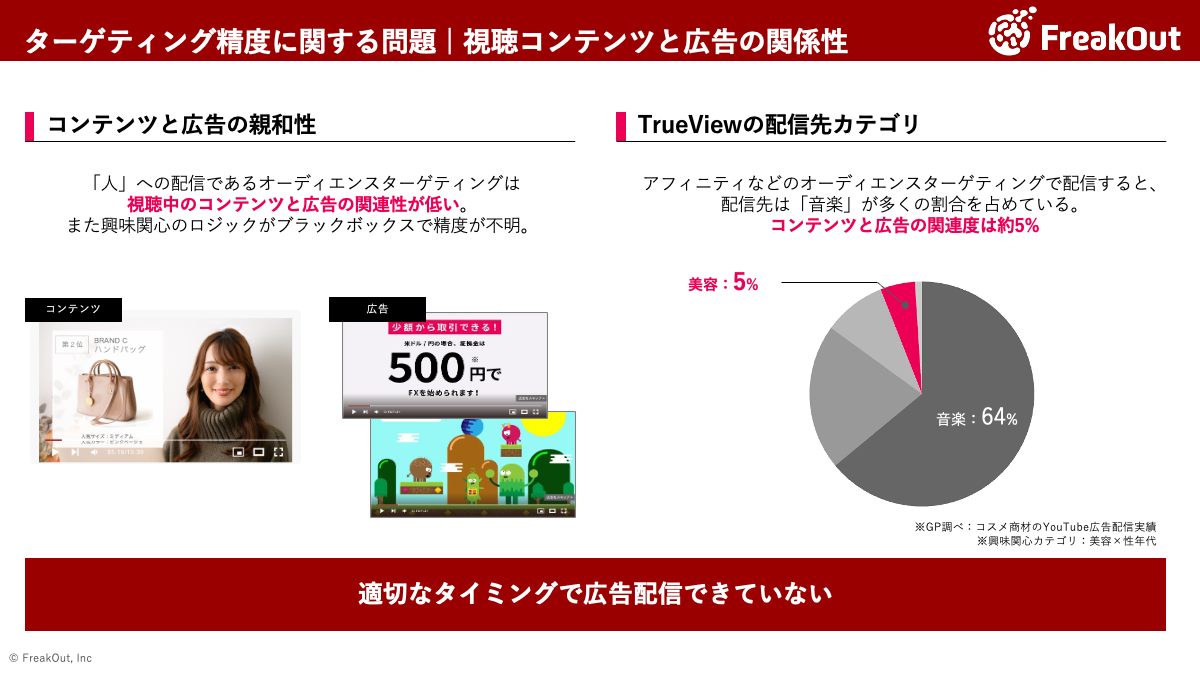

YouTubeを広告媒体として活用する際には、慎重な運用が求められます。特に、ターゲティング精度、ブランド毀損、ながら視聴の3つの課題が大きな問題として挙げられます。

①ターゲティング精度の課題

YouTubeでは、視聴コンテンツと広告が必ずしも関連性を持たない場合があります。例えば、ある化粧品会社の広告配信において、美容関連コンテンツに表示された広告はわずか5%で、残りの95%は音楽コンテンツを中心に美容とは関連性が低いコンテンツに表示されました。広告主が求める「適切なタイミングで適切なターゲットに届ける」運用が十分に実現されていないのが現状です。

さらに、コネクテッドテレビでは親のアカウントを利用して子どもが視聴するケースが多く見られます。これにより、例えばBtoB商材をビジネスマンに配信したい場合でも、広告の70%が子ども向けコンテンツに表示されるといった事例があります。Googleのエンジンが親のIDでターゲティングを行うため、管理画面上では適切に見えても、実際にはターゲットに届いていない問題が発生しています。

②ブランド毀損のリスク

YouTubeでは膨大な数の動画に広告が配信される中、最近の収益化条件の変更により登録者数の少ないチャンネルにも広告が表示されるようになりました。一見安全に見えるコンテンツであっても、過激な発言をするチャンネルや再生数を狙うために不適切な内容を含む動画が増加しており、こうした動画への広告表示はブランド毀損のリスクを伴います。

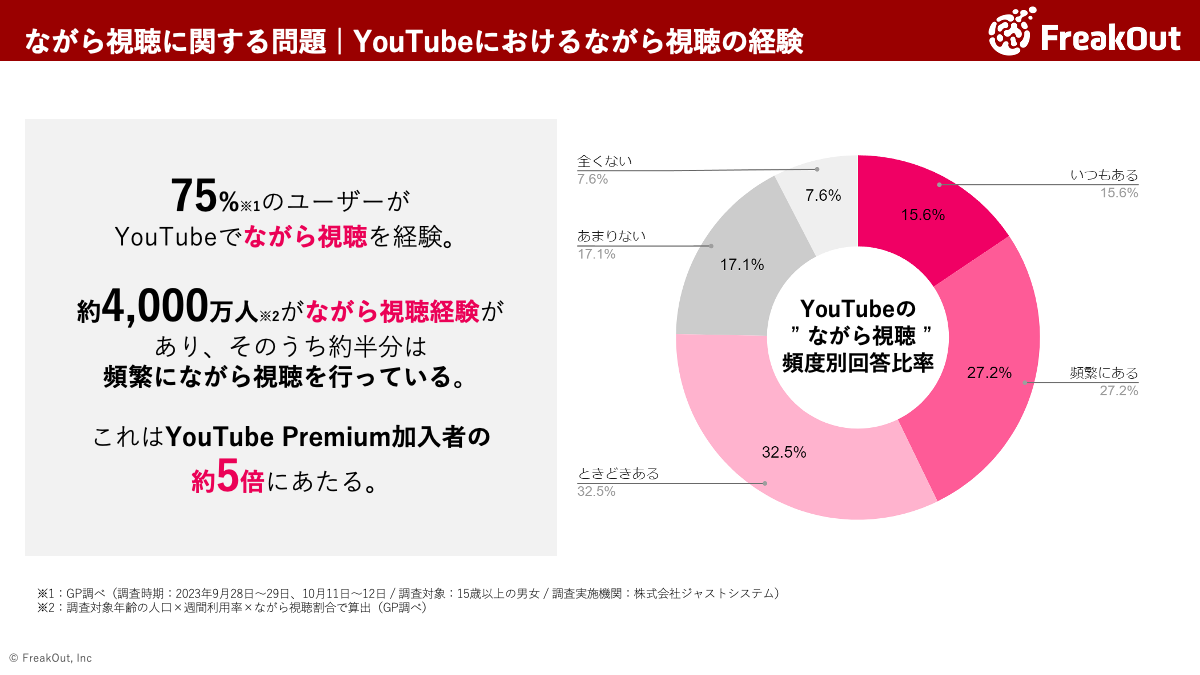

③ながら視聴の問題

YouTubeユーザーの75%、約4,000万人がながら視聴を経験しているといわれています。ながら視聴中の広告視聴率はわずか3%程度です。また、作業用BGMや睡眠用BGMなどの長尺動画では広告がスキップされずに再生されることが多く、一見視聴率が高く見えますが、実際には効果が低い場合が多くあります。

私たちは、広告掲載先の動画コンテンツを事前に解析し、見られにくいコンテンツやながら視聴の多いコンテンツを広告配信先から避け、広告配信の精度を向上させるプロダクト「GP」を提供しています。

「GP」では、動画の映像情報や概要、説明文などを解析し、キーワードを設定します。そのキーワードを含む動画を選択または除外することで、ビューアビリティやブランドセーフティが向上し、広告の効果を最大化できます。

コンテンツとの親和性を高めることで広告の態度変容効果を高め、一人当たりの態度変容にかかるコストを従来の半分程度に抑えられるケースもあります。

片山氏

YouTubeを利用する際の悩みは、まさに先ほどおっしゃった通りです。表示される数字の信憑性に疑問を抱くことがあります。どのようにその数字を解釈すべきかが難しく、結果として効果の薄い広告に投資し続けてしまう状況があるため、それが改善されるのは素晴らしいことです。

ただ、一つ言及されていなかった重要な点があります。それは、「視聴者体験への影響」についてで、視聴者が「広告によって邪魔された」と感じブランドに対してネガティブな印象を持ってしまうことです。

これはテレビ広告との大きな違いだと感じています。テレビでは「広告主のおかげで良質なコンテンツを見られる」という文化が根付いており、制作者も視聴者に「お邪魔します」という意識で、適切な広告を制作しています。一方で、デジタル広告はとりあえず試して効果の良いものに寄せていく傾向が強いと感じます。

ROI(投資対効果)で本当に見るべきなのは、広告が適切なチャンネルで適切に流されているかどうかです。また、広告によって良い印象を持った人だけでなく、悪い印象を持った人がどれだけいるのかを計測し、その影響度を評価する必要があると思います。

私たち広告主が抱えている本質的な悩みは、広告効果そのものではなく、広告によって視聴者から嫌われてしまうことです。この課題がまだ十分に解決されていないと感じています。

見えてきた課題、その本質的な背景とは

深田氏

先ほど、片山さんからのお言葉から出ていたブランド毀損の観点で、テレビ広告は嫌われないように視聴者の方が認識しているとあったのですが、そこについて奥さんの方からお願いします。

奥氏

適切な番組の中で文脈に合った広告を表示することが重要です。テレビスポットの枠案は手作業で番組枠とCMをマッチングしていましたが、自動化のプロセスにおいてKPI(重要業績評価指標)を重視し、PDCAサイクルを回していくと、ネット広告ではスコアばかりを追い求めがちになります。その結果、広告の露出環境が甘くなり、質が低下することがあります。単にスコアを追うだけではなく、データを深く分析し、その裏にある違いを読み取る必要があります。

ユーザー目線で考えると、広告の露出環境をさらに改善し、視聴者にとって快適で適切な広告体験を提供することが不可欠だと感じています。

深田氏

インプレッションの質についてはいかがでしょうか?

松野氏

先ほど申し上げた「見られているか、見られていないか」という点と合わせてもう一つ、「地上波で見られているインプレッション」と「YouTubeで見られているインプレッション」が同じものとして評価できるか、という観点も重要な要素だと考えています。

この問題をメディアごとに深掘りしていくとキリがないのは事実ですが、こうした違いを調査し、広告主、代理店、ベンダーで共通の認識を持つことが、インプレッションの質を正しく理解し、高めるためには不可欠だと考えています。

片山氏

おっしゃる通り、インプレッションの「質」を正しく見極めることが重要です。ただインプレッションを集めるだけでは、その意味や価値を正しく理解することはできません。同じ広告でも、配信環境によってはブランドを傷つけてしまうリスクのあるインプレッションが生じる可能性があります。これらを見極め、広告効果を総合的に測定できる仕組みが必要だと考えます。現状では、それぞれのメディアや広告主が個別に解釈を行っており、真の効果を正確に把握することが難しい状況だと感じています。この課題を解決し、より良い広告活動を実現するために、皆さんのサービスに期待しています。

そもそも、「安心安全な広告」をテーマに議論が行われること自体、問題があるのではないでしょうか。本来、それは前提条件であるべきです。この点を踏まえ、業界全体で改善を進める必要があると考えます。

武井氏

今年のさまざまなサミットで「インターネット広告は信用できないからダメで、テレビ広告は安心安全だから良い」という意見を耳にすることが多いです。テレビ広告を支持する文脈でそのように言っていただけるのはありがたいのですが、本来は、こうしたことを考えなくても済む環境こそが理想です。

また、「テレビ広告は安心安全なので出しませんか?」というセールストークには違和感を覚えます。それでは本質的な価値を見失ってしまいます。テレビ広告は「ROIが合う」「ブランド想起率が向上する」といった具体的な効果やベネフィットに基づいて選んでいただきたいと考えています。

そのためにも、私たち放送局としては、しっかりと効果のあるプロダクトを提供することが重要だと考えています。その上で、「安心安全」は当たり前の前提条件として提供されるべきだと信じています。

「安心安全」という当たり前の実現に向けて

深田氏

それでは最後に、皆さんから決意表明をお願いします。

松野氏

私たちの目標は、広告における「正しくないこと」を言語化し、それを解決していくことだと思っています。特に、テレビデバイス広告の分野で、コネクテッドテレビと地上波が手を取り合いながら、広告主に最適な広告体験を提供する仕組みを作り上げることを目指します。

弘田氏

「安心安全」という当たり前を守り続けるためには、現状維持ではなく、常に開発やイノベーションを続けていくことが必要だと思っています。その努力を怠らず、これからも前進していきたいと考えています。

武井氏

テレビ広告を語る上で、私たち日本テレビだけで完結する話ではないと思っています。業界全体が一丸となり、広告主にとって安心安全で、かつ効果の出せる媒体として成長していけるよう、引き続き取り組んでまいります。

奥氏

広告は時代を映す鏡と言われますが、現在は荒地のような状態ともいえます。米国の百貨店王と呼ばれたワナメーカーは「広告に使っているお金の半分は無駄になっている。問題は、どちらの半分かが分からないことだ」という言葉を残しています。今やその分からない部分がさらに増えているのではないでしょうか。しかし、広告の本質は効果があり、費用をかける価値があるものです。テレビ広告が安心安全なのは当たり前であり、メディア全体がこの前提に立ち返り、自らの価値を引き締めて高めることが必要です。他メディアとの比較競争に甘んじるのではなく、主体的に改善を進めていくべきだと考えています。

片山氏

良質な広告サービスが提供されても、それを広告主が正しく活用しなければ意味がありません。広告主の勉強不足が原因で、良いビジネスが成り立たなくなることは避けたいです。私たち広告主自身も意識を高め、提供されたサービスを最大限に活用できるよう努力していく必要があると感じました。

深田氏

本日は皆さま、ありがとうございました。それでは、登壇者の皆さまに盛大な拍手をお願いします。